Neue Umfrage: Menschen im Kreis Paderborn stehen hinter der Energiewende vor Ort – 85% wollen möglichst schnellen bundesweiten Umstieg auf 100% Erneuerbare Energien

39% der Menschen im Kreis Paderborn sind stolz darauf, Vorreiter-Region bei der Nutzung Erneuerbarer Energien zu sein. Das geht aus einer neuen repräsentativen Umfrage im Auftrag des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) hervor. Der Kreis Paderborn deckt seinen Strombedarf schon seit dem Jahr 2018 zu 100% mit Ökostrom.

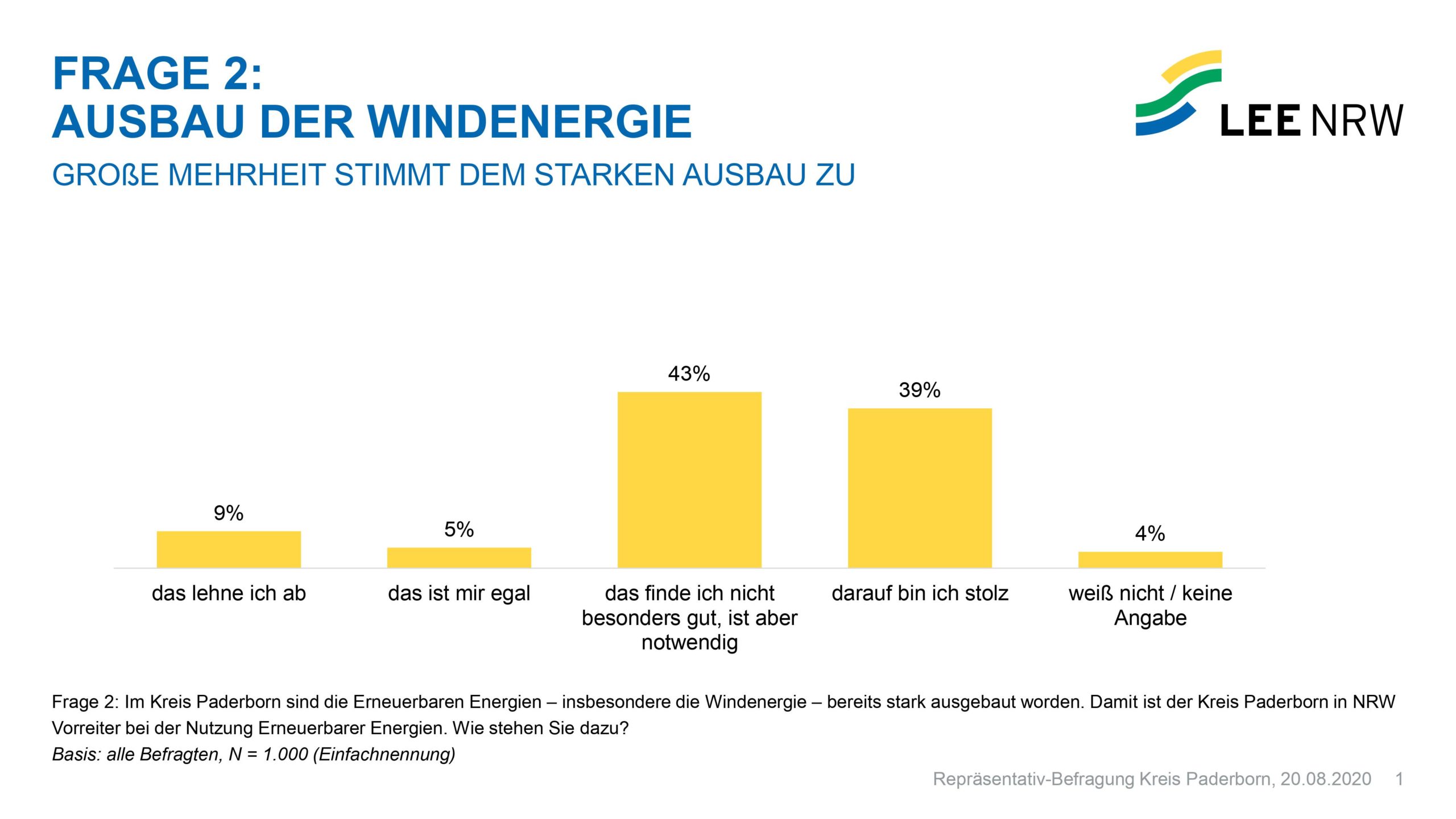

Kreisweit hatte ein zertifiziertes Umfrage-Institut im August 1000 Menschen zur Zukunft der Windenergie befragt. Auf die Frage: “Wie stehen Sie zum starken Ausbau der Windenergie und damit der Vorreiter-Rolle des Kreises beim Ausbau der Erneuerbaren Energien?“, antworteten besagte 39% mit „darauf bin ich stolz“ und 43% mit „das finde ich nicht besonders gut, ist aber notwendig“. Nur 9% lehnen den Ausbau ab. Dafür, dass die Energiewende auch bundesweit so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte, stimmten 85% der Befragten im Kreis Paderborn.

Im landesweiten Regionen-Vergleich fällt auf: In OWL, wo landesweit mit Abstand die meisten Anlagen stehen, ist die Akzeptanz mit 92% am höchsten (Folie 9, NRW-Umfrage). „Eine überwältigende Mehrheit will also einen schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien. Auch im Kreis Paderborn, wo der Strombedarf bereits seit 2018 zu 100 % durch Ökostrom gedeckt ist, ist die Akzeptanz für die Windenergie noch sehr hoch,“ erläutert Jürgen Wrona, Vorsitzender des Regionalverbandes OWL im Landesverband LEE. „Damit ist klar belegt, dass die organisierten Windkraftgegner nur eine lautstarke Minderheit darstellen, die eine schweigende Mehrheit übertönen“, so Wrona.

Abgefragt wurde mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl auch die politische Ausrichtung der Befragten. Unter den Grünen-Anhängern gibt es überwältigende 95% Akzeptanz. Unter CDU-Anhängern im Kreis Paderborn liegt die Akzeptanz mit 82% exakt im Durchschnitt. „Auch das ist ein klares Signal an die Bundespolitik, jetzt endlich den Klimawandel ernst zu nehmen und die Bremse vor allem beim Ausbau der Windkraft zu lösen“, erläutert Wrona.

Denn das Beispiel Paderborn zeige, dass die Akzeptanz nicht sinke, wenn die Bevölkerung an der Wertschöpfung von Windparks teilhabe. „In der Region wurden zahlreiche Akzeptanzmaßnahmen umgesetzt: Von Stiftungen, die das Ehrenamt unterstützen, über günstige Stromtarife bis hin zu Genossenschaften, die eine finanzielle Beteiligung an Wind-und Solarparks ermöglichen. Mit 55% hatte gut die Hälfte der Befragten im Kreis PB angegeben, selbst bereits neben einer oder mehreren Windenergieanlagen zu wohnen.

Fazit: Die Ergebnisse der Befragung zeigen klar, dass die Menschen im Kreis Paderborn erkannt haben, welche Vorteile der Ausbau der Erneuerbaren Energien für die Region hat. „Deshalb erwarten wir als LEE Regionalverband, dass auch die heimischen CDU-Vertreter in Bund und Land endlich aufhören, ihren eigenen Wahlkreis schlecht zu reden, wie das leider immer wieder in Düsseldorf und Berlin passiert“, so der stellvertretende Regionalverbandsvorsitzende in OWL, Daniel Saage. Vielmehr müsse man jetzt gemeinsam anderen Regionen die Vorteile aufzeigen und den Kreis Paderborn als erste 100%-Region in NRW als Vorbild nehmen.

Im Auftrag des LEE NRW hat das Umfrageinstitut election.de zwischen dem 8. und 18. August 2020 1.000 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Kreis Paderborn per Telefoninterview zur Energiewende befragt.

Hier können Sie sich die Umfragen in einer gekürzten und in der vollständigen Fassung herunterladen:

„Wie schnell die neue Technik letztendlich bei uns zum Einsatz kommt, hängt von Umständen ab, die wir nicht beeinflussen können“, so Obst. Und damit meint er nicht nur die aktuelle Corona-Krise. Zwar ist die Transponder-Lösung seit Jahren getestet und erprobt, aber nach der Freigabe durch den Bundesrat muss erst die behördliche Zertifizierungs-Maschinerie durchlaufen werden. Geplant ist, im Kreis Paderborn die ersten Systeme schon im Herbst dieses Jahres zu installieren. Dann wäre in vielen Orten die im Volksmund so genannte “Wind-Disco” endlich beendet. „Wir bereiten uns schon seit Monaten auf diesen Zeitpunkt vor, damit wir – wenn es soweit ist – sofort loslegen können“, erläutert WestfalenWIND-Geschäftsführer Michael Obst. Das Unternehmen koordiniert derzeit die Installation für viele Windkraftbetreiber im Kreis Paderborn. Denn: Es müssen nicht alle Anlagen mit einer Höhe von mehr 100 Metern ausgerüstet werden, es reicht innerhalb der Windparks ein flächendeckendes Signal-Netz zu spannen, um eine optimale Abdeckung zu erreichen.

„Wie schnell die neue Technik letztendlich bei uns zum Einsatz kommt, hängt von Umständen ab, die wir nicht beeinflussen können“, so Obst. Und damit meint er nicht nur die aktuelle Corona-Krise. Zwar ist die Transponder-Lösung seit Jahren getestet und erprobt, aber nach der Freigabe durch den Bundesrat muss erst die behördliche Zertifizierungs-Maschinerie durchlaufen werden. Geplant ist, im Kreis Paderborn die ersten Systeme schon im Herbst dieses Jahres zu installieren. Dann wäre in vielen Orten die im Volksmund so genannte “Wind-Disco” endlich beendet. „Wir bereiten uns schon seit Monaten auf diesen Zeitpunkt vor, damit wir – wenn es soweit ist – sofort loslegen können“, erläutert WestfalenWIND-Geschäftsführer Michael Obst. Das Unternehmen koordiniert derzeit die Installation für viele Windkraftbetreiber im Kreis Paderborn. Denn: Es müssen nicht alle Anlagen mit einer Höhe von mehr 100 Metern ausgerüstet werden, es reicht innerhalb der Windparks ein flächendeckendes Signal-Netz zu spannen, um eine optimale Abdeckung zu erreichen.