LEE NRW zieht Bilanz und fordert mehr Tempo. Steffen Lackmann: „Der Bedarf an schnellem Ausbau der Windenergie spiegelt sich nach wie vor nicht in Genehmigungsverfahren wider“

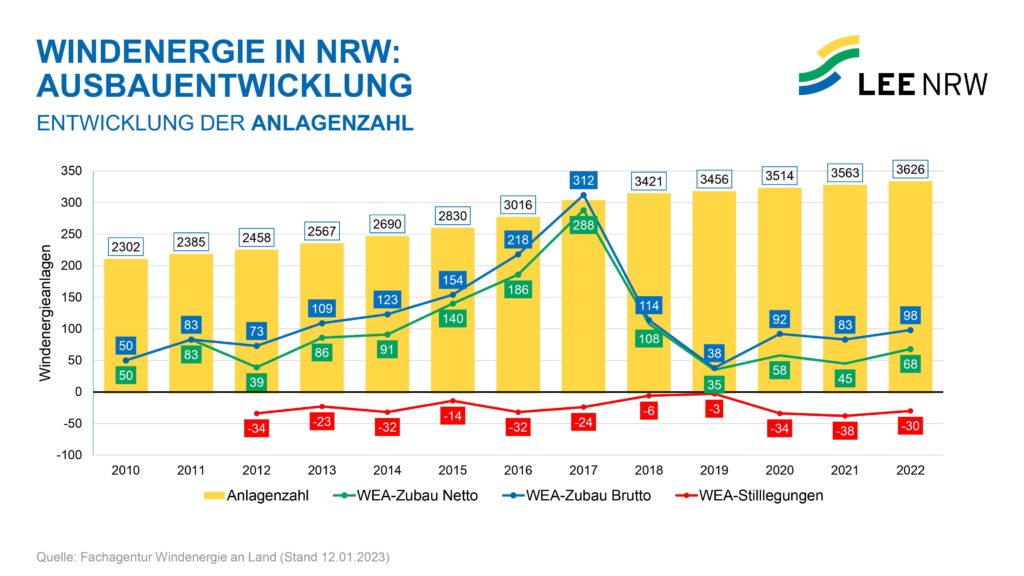

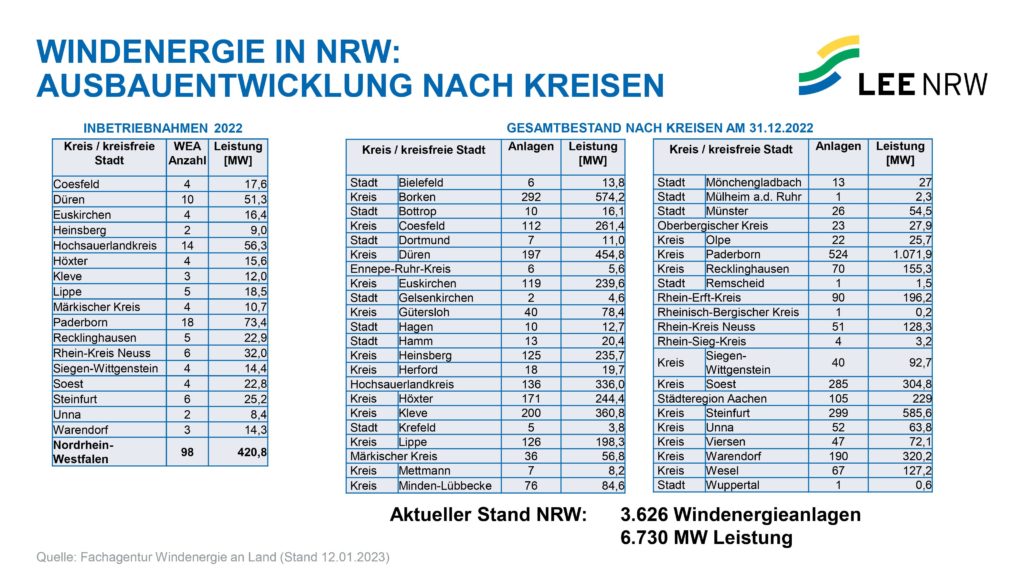

98 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 421 Megawatt sind 2022 landesweit neu in Betrieb gegangen. Trotz des Plus gegenüber den beiden Vorjahren, bleibt der Ausbau nach Einschätzung des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) NRW sehr deutlich hinter den Zielen der Landesregierung für den Klimaschutz und die Erneuerbaren Energien zurück. Diese Zahlen wurden jetzt bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Düsseldorf präsentiert. Mit auf dem Podium saß Steffen Lackmann, Projektmanager bei WestfalenWIND und Vorstandsmitglied im LEE NRW, der sich zum Ausbautempo äußerte und zu geplanten Projekten in der Region Stellung bezog.

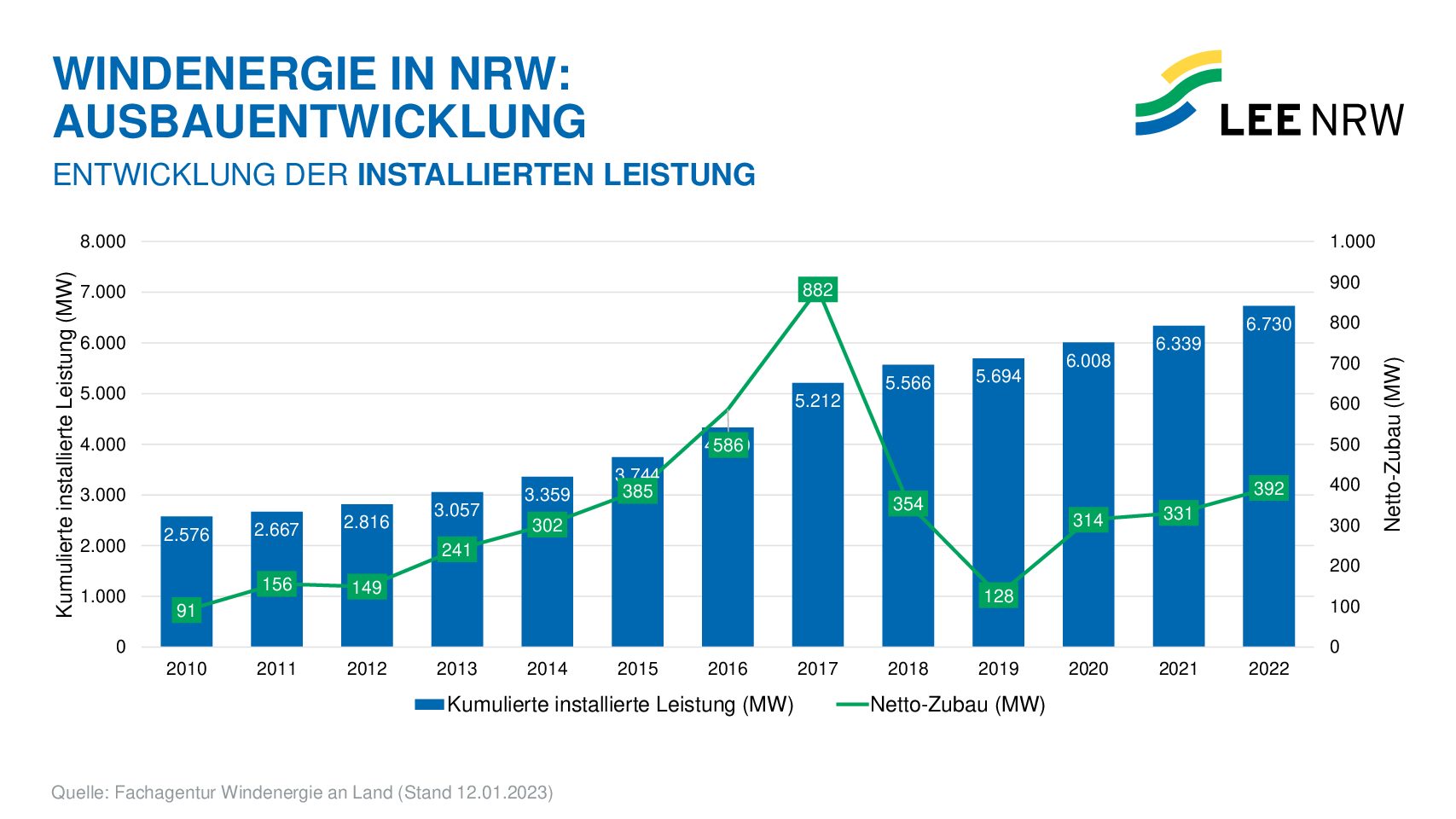

Nach den Flautejahren 2019 bis 2021 beim bundesweiten Windkraftausbau, hat es im vergangenen Jahr einen leichten Aufschwung geben. Dieser Aufwind zeigte sich auch in NRW: Bei der neu installierten Leistung gab es eine Steigerung von über 25 Prozent, belegt eine vorläufige Analyse der

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind). Da in den zurückliegenden zwölf Monaten auch ältere Anlagen abgebaut worden sind, erreicht der Nettozuwachs 392 Megawatt (MW). „Das liegt deutlich unter der 1.000-MW-Marke, die notwendig ist, wenn die Landesregierung ihre eigenen

Ziele beim Klimaschutz und beim Ausbau Erneuerbarer Energien erreichen will“, kommentierte Christian Mildenberger, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW), die Zahlen.

„Beim Brutto-Zubau landete NRW im Länder-Vergleich nach Schleswig-Holstein (544 MW), Niedersachsen (458 MW) und Brandenburg (428 MW) auf Platz vier.“ Positiver stimmt Mildenberger die Tatsache, dass NRW nach der FA Wind-Analyse bei der Zahl der im vergangenen Jahr neu genehmigten Windenergieanlagen mit einem Volumen von 865 MW hinter Niedersachsen im bundesweiten Vergleich auf Rang zwei liegt. Mildenberger: „Das sind alles nur statistische Momentaufnahmen. Was wirklich zählt: NRW wird nach dem beschlossenen Ende der Braunkohleförderung nur dann Industrieland bleiben, wenn es auch weiterhin ein führendes Energieland bleibt. Das ist nur mit einem ganz schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien möglich, allen voran der Windenergie.“

Größere Windparks mit mehr als zehn Anlagen sind im vergangenen Jahr nicht ans Netz gegangen – was sich aber ändert: Die WestfalenWIND GmbH plant im Wittgensteiner Land ein Projekt mit 59 Anlagen und rund 390 MW installierte Leistung. Das Genehmigungsverfahren hat unlängst begonnen. Noch vor Ostern erwartet das Paderborn Unternehmen grünes Licht für einen Windpark mit 12 Anlagen und 46,8 MW installierte Leistung in Warstein (Kreis Soest). „Russlands verbrecherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine hat im hiesigen Stadtrat zu einem Umdenken geführt, nachdem das Vorhaben jahrelang verzögert worden ist“, betonte Steffen Lackmann, Projektmanager bei WestfalenWIND und Vorstandsmitglied im LEE NRW.

Positiv beeinflusst hat nach seinen Worten die enorme Nachfrage der örtlichen Industrie nach günstigem Windstrom. „Diesen neuen Trend erleben wir nicht nur in Warstein. Uns rufen fast wöchentlich Industrie- und Gewerbeunternehmen an und wollen Strom aus unseren Windparks beziehen. Für diese Unternehmen sind die Energiepreise inzwischen zum zentralen Standortfaktor geworden“, so Lackmann. Dieses Drängen aus Reihen der Industrie ist, so der Projektmanager, noch nicht bei Politik und der Verwaltung angekommen: „Der Bedarf an einem schnellen Ausbau der Windenergie spiegelt sich nach wie vor nicht in Genehmigungsverfahren wider. Von der angekündigten Beschleunigung auf Bundes- und

Landesebene ist bislang nichts zu spüren.“

In der Regel dauert die Errichtung einer Windenergieanlage von der ersten, Planung, über das Genehmigungsverfahren bis hin zum Bau sieben Jahre. Zum Vergleich: Der Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven war innerhalb von lediglich 194 Tagen fertig – von der Planung bis zur Fertigstellung. Bei dem jetzt in Lubmin eröffneten bundesweit zweiten LNG-Terminal hat es nicht viel länger gedauert. Für Lackmann zeigt dies, „dass es auch in Deutschland schnell gehen kann. Das muss jetzt dringend auch der Maßstab beim Windenergieausbau werden“.

Für die in den kommenden Wochen in Nordrhein-Westfalen anstehenden Gesetzinitiativen für den Windenergiesektor fordert der LEE NRW:

• Einen konkreten Zeitplan für die Abschaffung des überflüssigen 1.000-Meter-Mindestabstandes bei Repowering-Projekten. Die baurechtliche Änderung muss in einem zweiten Schritt schnellstens auch

für neue Windparks gelten.

• Die umgehende Umsetzung einer kurz vor Weihnachten in Kraft getretenen EU-Verordnung, wonach das Genehmigungsverfahren für Repowering-Vorhaben bei der Windenergie nicht länger als sechs Monate dauern darf, durch die Genehmigungsbehörden im Land.

• Die Abschaffung unnötiger Baulasten in der Landesbauordnung, damit Windenergieanlagen auf Industrie- und Gewerbeflächen Windenergieanlagen errichtet werden können.

Zu den Erwartungen an die Windenergie-Politik in NRW in diesem Jahr sagte LEE NRW-Geschäftsführer Christian Mildenberger: „Das von der Landesregierung viel propagierte klimaneutrale Industrieland Nordrhein-Westfalen wird nur möglich sein, wenn wir bei der Windenergie endlich den Fuß von der Bremse nehmen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und bei den Genehmigungsverfahren konsequent die neue Deutschland Geschwindigkeit wie bei den LNG-Terminals erreichen.“

Nun zu den Argumenten im Einzelnen:

Nun zu den Argumenten im Einzelnen: